03-01:Round 1:人類VS愛滋病

微生物不斷演化,人類也不斷演化;微生物再次演化,人類再次又再演化……

數年前,筆者獲贈幾株不同品種的朱頂蘭,怕麻煩的我把它們往花槽裏一堆便草草收工。不久,整個花槽竟然長滿球根,每逢春季和秋季,它們都會開出不同顏色的花朵:深紅色的、橙紅色的、粉紅色的、白色的……

有一年,雨水特別多,可能由於潮濕關係,很多球根都被霉菌感染凋謝了,最後只剩幾個可以倖存。「劫後餘生」的球根很快已再次繁殖起來,但之後只會開出單一品種的粉紅色朱頂蘭。

以上是我見證的一場小型天擇競賽,這例子闡述了天擇的樽頸效應(Bottleneck effect)。不同品種的朱頂蘭有不同的基因,基因主宰了物種對抗霉菌的能力,抗菌力最佳的品種(粉紅色朱頂蘭) 才有條件熬過感染生存下去,取代抵抗力較弱的品種(其他顏色的朱頂蘭) 成為可以繁衍的適者。

類似的天擇競賽不只限於自然界的動物和植物,人類也經歷過幾場超大型的疫症。

最大殺傷力的傳染病

毫無疑問,愛滋病是近代殺傷力最大的傳染病,自上世紀八十年代開始,愛滋病橫掃整個人類世界,到目前為止,全球死於愛滋病的人數已經超過三千萬,在生的患者最少有三千三百萬;一些非洲國家,如南非共和國、博茨瓦納、贊比亞共和國和津巴布韋共和國,更有接近四份一的人口感染了愛滋病毒;全球新增個案估計每年有二百七十萬人。

令愛滋病蔓延全球的,不是同性戀者,也不是共用針筒的癮君子,更不是性工作者或嫖客,他(她)們都是無辜的受害者,引發愛滋病的罪魁禍首,是拿着來福槍的非洲獵人。

令愛滋病蔓延全球的,不是同性戀者,也不是共用針筒的癮君子,更不是性工作者或嫖客,他(她)們都是無辜的受害者,引發愛滋病的罪魁禍首,是拿着來福槍的非洲獵人。

自二十世紀初,非洲的熱帶雨林被大量砍伐,獵人及伐木工人屠殺林內猴子猩猩為食,更把牠們的肉售往市場圖利。黑猩猩是人類的近親,兩者基因只有1.7%的差別,黑猩猩族群流行一種叫SIV的病毒(Simian immunodeficiency virus),SIV與黑猩猩已共存了很久,不會令牠們生病,SIV也不能直接影響人類,但科學家推斷SIV是人類愛滋病的源頭:在宰殺黑猩猩過程中,獵人或多或少也會接觸到牠們的血液,由於人類與黑猩猩基因相近,獵人因而有機會透過血液接觸感染SIV,之後,基因突變令SIV進一步變種,成為能夠直接人傳人的病毒,即是HIV(Human immunodeficiency virus)人類愛滋病毒1。

透過各種人類感染途徑,例如性交和體液交換等,HIV 病毒很快已從非洲蔓延至歐洲及美洲,繼而在八十年代爆發全球性的愛滋疫潮。

基因異變的幸運兒

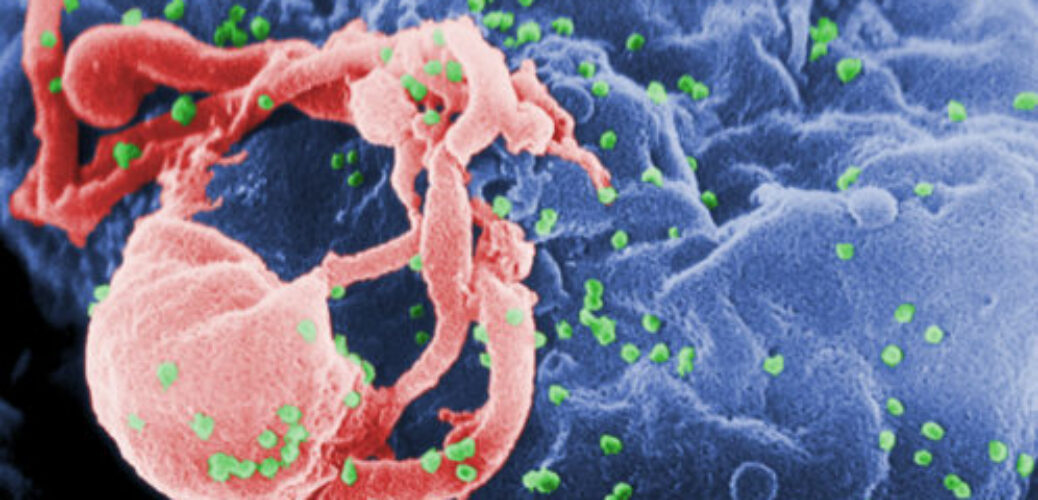

HIV是一種奇特的病毒,當人體感染HIV後,病毒會嘗試進入T型淋巴細胞(T-lymphocyte,是一種主要的白血球),假如「騎劫」行動成功,病毒便會在細胞內瘋狂繁殖 —— 每個病原體可在一天內自我複製十億倍!之後,其他 T 型淋巴細胞也會一個接一個地遭殃,直至免疫系統完全崩潰(這過程需時十多年,即是愛滋病的潛伏期)。再者,HIV病毒隱沒在淋巴細胞入面,有了這層掩護,患者的免疫系統是難以把它們抽出來整治的。

換句話說,HIV利用T型淋巴細胞來孕育更多病毒及作為抵禦人類免疫力的屏障,因此,只要有方法阻止病毒入侵T型淋巴細胞,HIV便不能作惡了。

大概十年前,醫學家觀察到一個非常特別的現象,他們跟進一群愛滋病高危人士,包括妓女和濫交的男同性戀者,多年下來,大部份研究對像都相繼染病死了,就偏偏有一小撮歐洲人就怎樣也不易被感染,究竟他們為何不會病倒呢?

DNA測試顯示這些人都有一種叫CCR5Δ32的基因異變,這組基因是T型淋巴細胞CCR5受體(CCR5 β-chemokine receptor)的編碼。CCR5受體是甚麼?在一般人中,當T型淋巴細胞接觸到HIV時,病毒便會和CCR5受體結合,繼而進入細胞,換言之,CCR5受體便等於一道讓HIV攻入T型淋巴細胞的缺口,假如可以堵塞這弱點,便等於凍結了病毒的攻擊力。以上情況正正發生在遺傳了CCR5Δ32的人身上 —— 由於些微的基因錯誤,令這撮幸運兒先天缺乏CCR5受體及難以被愛滋病感染。

CCR5Δ32異變只存在於歐洲人中,且以東歐和北歐人最為普遍(瑞典14%,俄羅斯14%,英國11%,意大利8%,葡萄牙6%,北非1%,非洲其他地區、中國、印第安土著0%)。

醫學家根據人口溯祖分析推斷(Coalescence analysis),CCR5Δ32本來是一種偶發性的基因異變,源自遠古的北歐,大概七百年前,由於某種原因,CCR5Δ32開始在整個歐洲擴散。

|

猿猴感染SIV不會生病,人類感染HIV卻有愛滋病,何解? 在生物史上,動物和過濾性病毒一直有着共存和共同演化的關係,生態圈不時會被新的或剛變種的病毒侵襲,在疫症初期,生態圈中的物種會因為無法對抗病毒而大量死亡,當牠們演化出抗衡病毒的生理機制後,疫症便會終止,而倖存者亦會重新繁衍,令生態圈回復平衡。到下一種病毒入侵時,整個循環又會再次啟動。 動物主要有兩個限制疫潮的機制: 數年前,一項研究發現遠古猿猴曾遭病毒大規模感染的證據。科學家在多種非洲猿猴的DNA辨認出逆轉錄病毒(Retrovirus,SIV及HIV均屬這類病毒)的基因編碼,根據溯祖分析,病毒於三至四百萬年前在大猩猩及黑猩猩間散播,到了距今一百五十萬年,病毒更蔓延至狒狒及獼猴的族群,估計非洲大部份猿猴都被疫症滅絕了。幸運地,少數族群成員具備抗病的基因,令牠們倖免於難,憑這一小撮生還者,非洲猿猴才得以重生,牠們的後裔亦因而遺傳了對抗逆轉錄病毒的生理特質。猿猴感染SIV不會病倒,可能也是衍生自類似的樽頸效應。 人類的祖先南方古猿(Australopithecus)是一種草原動物,牠們分隔在非洲的東部及南部,與非洲中部雨林的猿猴沒有太多接觸,所以牠們當年並未給疫症波及,這亦解釋了為何人類缺乏對抗逆轉錄病毒的能力。 |

韃靼人、鼠疫與CCR5Δ32

十四世紀初,意大利軍隊和韃靼人在黑海地區交戰,韃靼兵不但勇猛剽悍,傳說他們更將屍體、傷兵和病人當炮彈般投向敵陣!當中夾雜了鼠疫的死者,意大利軍結果被「生化武器」打得落荒而逃,並把疫症一併帶了回歐洲。

鼠疫靠蚤子在老鼠與人類間散播,人口愈密集的地方,老鼠便愈多,疫症的爆發也會愈嚴重。首次黑死病大瘟疫(Black Death Pandemic,1346-1361)已摧毀了歐洲四成的人口,部份城鎮的死亡率更超過七至八成!在之後的四百年裏,歐洲爆發了多次鼠疫,十七世紀的大瘟疫(Great Plague,1665-1666)也殺掉了超過兩成的歐洲人。每個人都有不同的基因,所以人口中個別成員對每種病毒的抵抗力都會有所差異。當人口長期暴露在某種疫症之中,例如鼠疫、天花、瘧疾等,抵抗力較佳的人自然較易生存下來,並把能夠抵抗疫症的基因遺傳子孫,久而久之,這撮人在族群中的比率便會一代一代地擴張,並逐漸淘汰及取代抵抗力一般的成員。換言之,在各種傳染病引發的篩選壓力下,只要假以時日,人口結構及基因比率都會作出相應的改變。

最近,科學家發現引致鼠疫的耶爾森氏桿菌(Yersinia pestis,簡稱鼠疫桿菌)也是靠CCR5受體來進攻人體的 —— 鼠疫桿菌看準CCR5受體這缺口,侵襲巨噬白血細胞(Macro-phage),令免疫系統癱瘓,因此,除了HIV外,CCR5Δ32異變亦會對鼠疫桿菌產生抵抗力。當歐洲被鼠疫蹂躪時,遺傳了CCR5Δ32的人便像粉紅朱頂蘭那樣,擁有優越於其他族群成員的抵抗力及生存機會,令他們從天擇的樽頸冒了出來,得以繼續繁衍及延展,這亦解釋了為何歐洲人擁有高於其他族裔的CCR5Δ32人口比率。

雖然CCR5Δ32起初的演化跟愛滋病完全無關,但HIV與鼠疫桿菌有近似的入侵途徑,機緣巧合下,原本用來阻截鼠疫的CCR5Δ32,結果成了愛滋病的剋星。

歐洲的「鼠疫時代」約在十七世紀末結束,CCR5Δ32亦投閒置散了二百多年。到了二十世紀末,「愛滋時代」正式登場,這一波全人類的疫症把CCR5Δ32重新喚醒,在可見的未來,CCR5Δ32的人口比率將會再次擴大,這最終必能提升全體人類對HIV的免疫力,令我們的後代永遠克服愛滋病。

|

天擇的力量 除了歐洲人的CCR5Δ32外,非洲人亦演化出CCR2-64I來對抗HIV病毒。在天擇力量驅使下,人類將會衍生出更多針對HIV的基因異變,正如我們祖先也演化了多種異變:HbS、HbC、HbE、HbH、G6PD-A-、G6PD-A+、G6PD-B+、G6PD-Med、G6PD-Canton、G6PD-Kaiping……(不能盡錄)來應付瘧疾。 |

|

註: 1. SIV是一組影響靈長類的病毒,不同的SIV會感染不同的靈長類。人類的HIV病毒亦分為一型及二型(HIV-1、HIV-2),科學家推斷HIV-1是源自黑猩猩的SIV,而HIV-2則是演變自灰長尾猴的SIV。 |